Dans une région sahélienne devenue un foyer d’insécurité où les groupes armés prolifèrent et les échecs sécuritaires se répètent, la Mauritanie se distingue comme un modèle remarquable. Ce pays pauvre, peuplé d’à peine 4,5 millions d’habitants, a réussi – selon le journaliste français Ian Hamel dans son enquête publiée par Le Diplomate – à vaincre le terrorisme par des moyens non conventionnels, là où des puissances régionales et internationales, dont la France, ont échoué.

En 2008, les menaces djihadistes avaient conduit à l’annulation du célèbre rallye Paris-Dakar. Mais depuis 2011, Nouakchott est parvenue à éloigner de son territoire le danger des groupes armés qui sévissent dans la plupart des pays du Sahel.

Sécurité et dialogue religieux : la double approche mauritanienne

Ce succès repose, selon le rapport, sur une approche combinée : d’un côté, le renforcement des capacités militaires ; de l’autre, un levier plus subtil : le dialogue religieux.

Moussa Ould Hamed, ancien directeur du journal Le Calame, rappelle qu’en 2010, les autorités mauritaniennes ont engagé un dialogue direct avec des djihadistes incarcérés, mené par des oulémas influents. Ce dialogue a permis à nombre d’entre eux de renoncer à la violence et de s’exprimer publiquement dans les médias et les mosquées pour corriger les interprétations extrémistes du jihad.

« Nos savants sont plus compétents et plus influents que les chefs d’Al-Qaïda au Maghreb islamique », affirme-t-il. « L’islam pratiqué en Mauritanie est à la fois rigoureux et modéré, ce qui a permis de faire face à l’idéologie djihadiste. »

Presse libre mais précarisée

Concernant les libertés publiques, Le Diplomate cite Le Calame, qui décrit la situation des médias ainsi : « Les journalistes ne sont ni emprisonnés ni empêchés de travailler, mais ils vivent dans une misère extrême ». Reporters sans frontières note une baisse de la Mauritanie dans le classement de la liberté de la presse, passant de la 33e à la 50e place.

Chinguetti : la “Sorbonne du désert” menacée

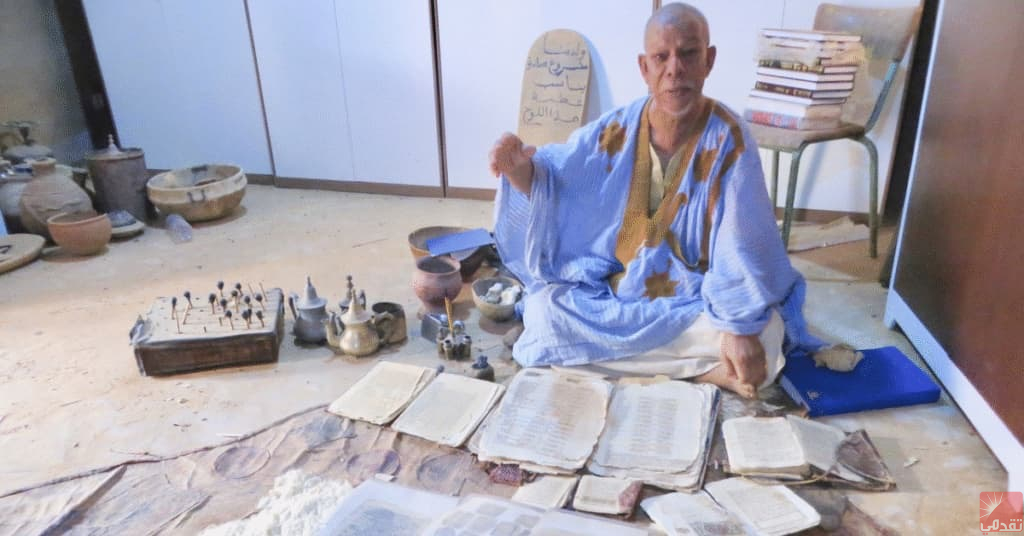

À plus de 500 km au nord de Nouakchott, la ville de Chinguetti, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, est décrite comme le cœur culturel de la Mauritanie, surnommée « la Sorbonne du désert ». On y trouve des milliers de manuscrits islamiques rares, conservés dans des maisons en terre.

Certaines de ces œuvres remontent au XIe siècle et sont écrites sur des peaux de chèvres ou de gazelles, à l’encre de charbon, couvrant des domaines allant du droit à l’astronomie, des mathématiques à la poésie.

Mais ces trésors sont menacés par l’érosion climatique et l’exode des jeunes vers les villes ou les côtes, en raison du manque d’emplois à Chinguetti. « Autrefois, l’aîné était chargé de veiller sur les manuscrits, aujourd’hui il cherche du travail à Nouakchott », confie un conservateur à Ian Hamel.

Une armée réformée : du dénuement à l’efficacité

Le reportage souligne aussi la transformation de l’armée mauritanienne sous la présidence de Mohamed Ould Abdel Aziz, arrivé au pouvoir après un coup d’État en 2008, et resté en fonction jusqu’en 2019.

À l’époque, selon Jeune Afrique, « l’armée avait à peine de quoi faire le plein d’un pick-up ». En dix ans, elle est devenue capable de sécuriser les frontières, coopérer avec les voisins et traquer les terroristes jusque dans leurs retranchements. Défense & Sécurité Internationale indiquait en 2020 que les dépenses militaires avaient augmenté de 40 %, atteignant près de 3 % du PIB, un chiffre élevé pour un pays aux ressources limitées.

Fait intéressant : les écoles coraniques traditionnelles, longtemps perçues comme des foyers potentiels de radicalisation, ont été intégrées à la stratégie de prévention, en promouvant un islam modéré et équilibré.

De héros à prisonnier : la chute de Ould Abdel Aziz

Malgré ces avancées, l’ancien président Ould Abdel Aziz ne jouit plus d’un statut de héros. Il a été condamné à 15 ans de prison pour « enrichissement illicite », « abus de pouvoir » et « détournement de fonds », dans ce qui est considéré comme l’un des plus grands scandales de corruption du pays.

L’ancien diplomate mauritanien Ahmedou Ould Abdallah déclare :

« Je ne crois pas qu’il n’y ait pas eu d’accords secrets entre Ould Abdel Aziz et Al-Qaïda. Il est probable que des paiements aient été faits pour éviter les attaques. Mais les djihadistes ont poursuivi leurs activités économiques, notamment le trafic de drogue et de cigarettes. »

Conclusion : une exception sahélienne

Le journaliste Ian Hamel conclut en affirmant que la Mauritanie n’est pas un pays sahélien comme les autres. En combinant réforme sécuritaire, dialogue religieux et ancrage culturel, elle a su élaborer une « potion presque magique » pour résister au terrorisme dans un environnement géopolitique des plus complexes.

Source : Le Diplomate – Enquête intitulée « Échec au terrorisme : La potion (presque) magique de la Mauritanie », signée par le journaliste français Ian Hamel, à son retour de Mauritanie.

Une patrouille relevant du deuxième commissariat de l’arrondissement de Teyarett a procédé, lundi, à l’arrestation de deux jeunes en possession ...

La mine de Tasiast, plus grande mine d’or de Mauritanie, a enregistré une baisse de 20 % de sa production ...

Le Service des communications administratives du ministère de l’Intérieur, de la Décentralisation et du Développement local a rapporté des précipitations ...